Herzkrankheiten

Bei folgenden Symptomen sollten Sie an eine Herzerkrankung denken und Ihren Arzt aufsuchen:

- Druckgefühl, Engegefühl in der Brust, vor allem bei Belastung oder in Stress-Situationen

- unregelmäßiger Pulsschlag, Herzstolpern

- Luftnot, vor allem bei Zunahme unter der Belastung

- Kollapszustände/Schwindelanfälle

- lang andauerndes Fieber ohne klare Ursache (Herzklappenentzündung)

- gelegentlich können die Schmerzen auch in den Hals, Kieferwinkel und in den linken Arm ausstrahlen

- bei Erkrankungen der rechten Herzkranzarterie können die Schmerzen auch in die Magengegend oder in den Rücken ausstrahlen

Risikofaktoren

Bei folgenden Risikofaktoren sollten Sie regelmäßig Ihr Herz von einem Arzt untersuchen lassen:

- Rauchen

- Diabetes mellitus (Zuckerkrankheit)

- Hypercholesterinämie/Hyperlipidämie (hohe Blutfette)

- Hyperurikämie (hohe Harnsäurewerte)

- Adipositas (Übergewicht)

- familiäre Belastung (Herzkrankheiten in der Familie)

- erhöhter Lipoprotein(a)-Wert

Durchblutungsstörung der Beingefäße

Besonders bei Rauchern sind die Gefäße dafür prädestiniert zu erkranken und Ablagerungen zu bilden oder sich zu verschließen. Nicht umsonst spricht man von einem Raucherbein, welches dann eventuell amputiert werden muss. Auch bei Diabetikern ist das der Fall, hier kommt es durch die Erkrankung der vor allem kleineren Gefäße häufig zu Durchblutungsstörungen im Bereich der Beine.

Endokarditis

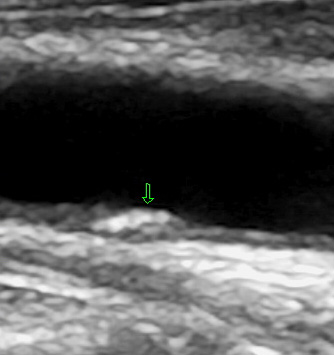

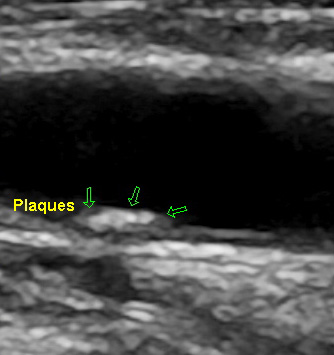

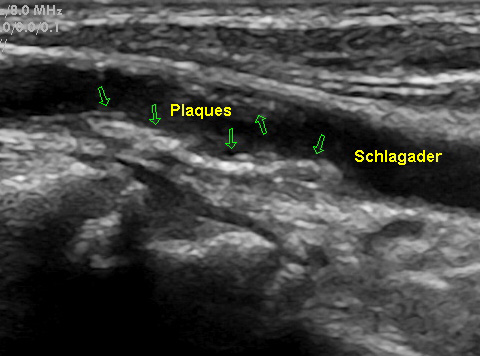

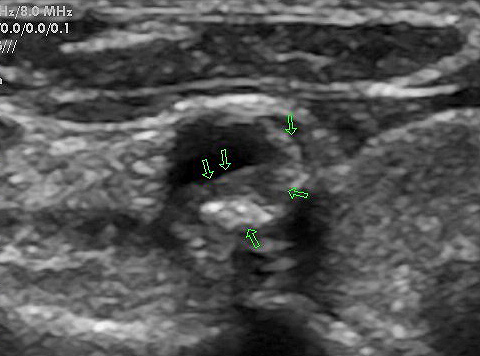

Auf den Bildern sehen Sie einerseits eine glatte Halsschlagader, die Sie schon als solche

erkennen können, weiter eine Halsschlagader mit beginnender Ablagerung (Plaques) und

eine Halsschlagader mit deutlichen Plaquebildungen bis insgesamt zu einer mindestens

70 %igen Verengung. Das erkennt man an dem schwarzen noch offenen Lumen.

Herzkatheteruntersuchung

Bei der Koronarangiographie handelt es sich um die Darstellung der Herzkranzgefäße (Koronarien) mit einem Kontrastmittel bei Durchleuchtung mittels Röntgenstrahlen. Die Untersuchung wird heute digital aufgezeichnet. Dabei wird unter sterilen Bedingungen ein Katheter, ein dünner weicher Schlauch, von der Leisten- oder Armarterie gegen den Blutstrom bis zum Herzen vorgeschoben. Durch den Katheter wird dann ein Röntgenkontrastmittel in die linke Herzkammer bzw. in die Herzkranzgefäße gespritzt und Aufnahmen mit der Röntgenkamera gemacht.

Gefäßerweiterung mit Ballonkatheter

Die Ballon-Dilatation (perkutane transluminale Coronar-Angioplastie [PTCA]) wird ohne Narkose durchgeführt. Lediglich die Einstichstelle wird mit einem örtlichen Betäubungsmittel vorbehandelt. Wenn die Ablagerungen, die eine Verstopfung der Herzkranzgefäße verursachen, weich sind, kann die Gefäßdilatation (Erweiterung) mit dem Ballonkatheter helfen. Dabei wird ein biegsamer Führungsdraht durch eine Arterie – von der Leisten- oder Ellenbeuge – bis zum verstopften Herzkranzgefäß vorgeschoben.

Über diesen Führungsdraht wird dann ein Katheter mit einem länglichen aufblasbaren Ballon an der Spitze eingeführt. Wenn der Ballon die Engstelle erreicht hat, wird er mit Druck aufgeblasen und drückt die weichen Ablagerungen an der Wand platt. Das Gefäß ist wieder besser durchlässig.

Stent (Gefäßstütze)

Dies ist eine schonende Behandlungsmethode, bei der ein feines Drahtgeflecht aus einem feinen Stahl oder ähnlichem Material (wie ein Röhrchen) in die aufgedehnte Engstelle eigesetzt wird und mit einem Druck bis zu 20 atü „eingedrückt“ wird. Neue Stents sind mit Substanzen beschichtet, die ein Wachstum von Zellen innerhalb des neuen Röhrchens verhindern. Ein verstopftes Gefäß kann dann dauerhaft offengehalten werden.

Herzklappenkrankheiten

Im Herzen befinden sich vier Herzklappen. Diese haben eine Ventilfunktion, welche die Blutflussrichtung regulieren. Von Erkrankungen am häufigsten betroffen sind die linksseitigen Herzklappen, die Mitral –und die Aortenklappe. Erkrankungen der Trikuspidal- und der Pulmonalklappe sind dagegen eher selten. Ein fortgeschrittener Klappenfehler schädigt unwiderruflich den Herzmuskel und die Lunge. Die Herzklappenerkrankungen sind zwar durch den Einsatz der Antibiotika seltener geworden, da die Menschen aber älter werden, zeigt eine Aortenklappenstenose im hohen Alter eine steigende Tendenz.

Hypertonie / Bluthochdruck

In Deutschland ist Bluthochdruck eine der häufigsten Ursachen für Schlaganfälle und auch Infarkte. Er stellt das „Risiko Nummer 1“ dar. Optimal ist der Blutdruck eingestellt, wenn die Werte systolisch unter 120 mmHg (erster Wert) bzw. unter 80 mmHg (zweiter Wert) eingestellt sind. Nur diese Einstellung kann man als optimal bezeichnen.

Akzeptabel erscheinen Werte, die unter 130 mmHg systolisch und unter 85 mmHg diastolisch liegen. Diese Werte sind akzeptabel, aber nicht optimal. Alle anderen Werte – gemessen in Ruhe – sind als krankhaft zu bezeichnen und auf Dauer mit Gesundheitsrisiken behaftet. Der Infarkt als Folge ist immer noch einer der häufigsten Todesursachen, vor allem bei Männern.

Herzinfarkt

Der Herzinfarkt (Myokardinfarkt, Herzmuskelinfarkt) ist eine Nekrose (Absterben der Zellen) eines umschriebenen Herzmuskelbezirks meist als akut auftretende Komplikation bei koronarer Herzkrankheit. Die Ursache kann eine anhaltende Mangeldurchblutung mit einer akuten Unterbrechung der Blutversorung, länger anhaltende Koronargefäßspasmen, körperliche oder psychische Belastung mit einem hohen Bedarf an Sauerstoff sein.

Koronare Herzerkrankung stellt einen Zustand dar, bei dem die Herzarterien mit Arteriosklerose befallen sind. Es kann sich um einen lokalisierten Befall (schwere Stenosen, Einengungen) oder um ein diffuses Geschehen handeln.

Besonders beim Diabetes oder der Hypertonie (Hochdruck) können die Herzgefäße diffus befallen sein und Beschwerden wie Schmerzen oder Luftnot auslösen. Lokale Stenose können durch Ballon (PTCA) und Stent behandelt werden, eine diffuse Erkrankung kann durch

Medikamente (Blutverdünnung, gefäßerweiternde Mittel) eingestellt werden.

Kardiomyopathie

Bei einer Kardiomyopathie handelt es sich um eine Herzmuskelerkrankung, die angeboren sein, aber auch durch Alkoholkonsum entstehen kann oder auch durch virale Erkrankungen. Oft ist die Ursache jedoch auch unbekannt. Man bezeichnet diese Herzmuskelerkrankung dann als idiopathisch. Unbehandelt führt diese Erkrankung sehr oft bis zu einer Herztransplantation. Manchmal ist trotz Behandlung auch diese Entwicklung nicht aufzuhalten.

Eine Kardiomyopathie ist aber grundsätzlich gut behandelbar und unter Behandlung erreicht man bei betroffenen Patienten auch durchaus noch eine fast normale Lebenserwartung.

Kernspintomographie (MRT)

Mit dieser neuen Methode ist es möglich, die Anatomie (Bau) des Herzens und der Gefäße genau und ohne Röntgenstrahlen darzustellen. Bei kleinen Herzkranzgefäßen ist die Methode noch etwas ungenau, aber sie kann mittels eines speziellen Kontrastmittels und nach Gabe eines „Stressmittels“ zeigen, ob eventuell wirksame Engstellen vorliegen. Ist die gezeigte Durchblutung gut und besteht kein Hinweis für wirksame Engstellen, kann

auf eine Herzkatheteruntersuchung verzichtet werden, denn diese hätte dann keine Konsequenzen.

Leider bezahlt die gesetzliche Krankenkasse diese Untersuchung noch nicht.

Myokarditis

Myokarditis kann durch Viren (in den meisten Fällen), aber auch durch Bakterien oder durch eigene Antikörper ausgelöst werden. Die Myokarditis stellt eine der häufigsten Komplikationen nach einer Grippe dar, die nicht ausbehandelt wurde. Gerade Sportler neigen dazu weiter zu trainieren, statt dem Körper Ruhe zu gönnen und sich zu erholen.

Nach einer Grippe sollte man immer mindestens eine Woche mit dem Training warten und bei weiterhin erhöhtem Ruhepuls oder Herzrhythmusstörungen unbedingt einen Kardiologen aufsuchen.

Rhythmusstörungen

Unter dem Begriff Herzrhythmusstörungen sind sowohl ernsthafte als auch nicht gefährliche Erkrankungen enthalten.

Eventuell sterben z. B. im Rahmen eines Herzinfarktes 50 % der Betroffenen an Kammerflimmern. Diese schwerwiegenden Herzrhythmusstörungen treten allerdings eher selten auf. Die meisten Formen der Herzrhythmusstörungen sind eher harmloserer Natur: es handelt sich dabei oftmals um leichtgradige Extraherzschläge.

Eine schwerwiegendere Form einer Herzrhythmusstörung stellt das Vorhofflimmern dar. Dabei kann die Herzleistung um 30 bis 40 % reduziert sein.

Die wichtigste Komplikation des Vorhofflimmerns sind Schlaganfälle oder kardiale Embolien. „Flattern“ die beiden Vorhöfe des Herzens beim Vorhofflimmern, können sich dort Blutgerinnsel bilden, welche aus dem Herzen ausgeschwemmt werden und in der Folge an einer beliebigen Stelle im Körper einen Gefäßverschluss verursachen können.

Daher ist beim Vorhofflimmern unbedingt eine Blutverdünnung erforderlich, in den meisten Fällen mit Marcumar.

Vorhofflimmern ist heutzutage sehr gut zu behandeln: die Herzfrequenz kann nach unten mit Hilfe eines Schrittmachers ausgebremst werden, nach oben z. B. mit Einsatz eines ß-Blockers. In bis zu 90 % der Fälle kann heute auch durch eine spezielle Form der Ablation (Pulmonalvenenisolation) das Vorhofflimmern dauerhaft beseitigt werden, auch wenn ggf. danach noch die Einnahme einer medikamentösen Therapie erforderlich ist. Die

Erfolgsrate liegt hierbei im Bereich von 70 bis 90 %.

Ventrikuläre Extrasystolen haben mehrere Ursachen, u. a. nicht gut eingestellter Bluthochdruck, koronare Herzerkrankung, Elektrolyte-Störung oder unklare Ursachen.

Hier ist eine gründliche Ursachenforschung notwendig, um diese dann entsprechend einstellen zu können.

Der plötzliche Herztod tritt selten auf, ist jedoch selbstverständlich möglich, z. B. im Rahmen einer Herzmuskelerkrankung, einer koronaren Herzerkrankung oder auch aus ungeklärter Ursache.

Es besteht kein Grund zur Panik bei Herzrhythmusstörungen. Man muss sich immer die alte medizinische Regel vor Augen halten: „Was selten ist, ist selten und was häufig ist, ist häufig.“ In diesem Sinne tritt der plötzliche Herztod eher selten auf, aber die Relevanz der Herzrhythmusstörungen muss stets von einem Kardiologen überprüft werden.

Schlaganfall (Apoplex)

Ein Schlaganfall kann entweder durch eine Minderdurchblutung des Hirngewebes (Fachbegriffe: Hirninfarkt, Ischämie) oder durch Blutaustritt in das Hirngewebe (Fachbegriffe: Hirnblutung, intrazerebrale Blutung) entstehen. In den meisten Fällen (85 %) ist eine Minderdurchblutung die Ursache. Eine solche Mangelversorgung des Hirngewebes mit Sauerstoff und Nährstoffen kann aus verschiedenen Gründen entstehen.

Es können Gefäße im Gehirn „verstopfen“ als Folge einer fortgeschrittenen Arteriosklerose („Gefäßverkalkung“). Den „Stopfen“, der sich dabei bildet, nennt man Thrombus. Ein solcher Thrombus kann aber auch von den Halsgefäßen oder dem Herzen in die Gehirngefäße gelangen. Dann heißt er allerdings nicht mehr Thrombus, sondern Embolus. Ein Embolus besteht aus verklumpten Blutzellen und bildet sich an der Innenwand von „verkalkten“ Gefäßen, an beschädigten Herzklappen oder in einem unregelmäßig schlagenden Herzen. Sie werden vom Blutstrom mitgerissen und können

andere Gefäße verstopfen, leider auch die im Gehirn.